中国古代瓷器种类繁多,为了更好的收藏鉴赏中国古代瓷器,应当明了中国古代瓷器的分类,根据不同的分类标准,半岛体育可以归纳为以下几个主要类别:

宋代瓷器:宋代是中国瓷器的鼎盛时期,出现了五大名窑(定窑、汝窑、官窑、哥窑、钧窑)。

特点:作为中国古代六大青瓷窑场之一,以生产青瓷为主,尤其是与佛教文化紧密相关的佛教用品。

特点:以青花瓷闻名,产品种类丰富,包括盘碗、注壶、盏托等,装饰技法多样。

景德镇被誉为“瓷都”,自古以来就是中国瓷器的重要产地之一。瓷器品种丰富,包括青瓷、白瓷、彩瓷等,其中,以景德镇青花瓷最为著名。景德镇的瓷器以其细腻的白度、优美的造型和精湛的绘画技术而著称。

特点:五代时期烧造青瓷和白瓷,对景德镇地区宋代青白瓷的发展有重要影响。1.8. 白舍窑

长沙窑位于今湖南长沙市铜官镇,又名铜官窑,创烧于唐朝,是唐代六大青瓷产地之一,晚唐时期达到极盛,是中国釉下彩绘的里程碑,对唐代以后的彩瓷发展影响深远。

彩绘艺术:长沙窑以釉下彩绘著称,如菱形花纹、花鸟纹、诗文等,图案简约,画风清新。

实用性与艺术性:长沙窑瓷器品种丰富,美观精致,既实用又富有艺术价值,是唐代出口到西亚的重要商品。

岳州窑位于今湖南湘阴县,唐时因湘阴属岳州辖地,故得名岳州窑。始烧于东汉,历经西晋、南朝、隋唐时期,是中国古代重要的青瓷窑场之一,是唐代重要的青瓷产地,尤其在陆羽《茶经》中被列为宜茶青瓷名窑第4位。

瓷胎:岳州窑瓷胎在唐五代时轻薄,半岛体育胎质不如越窑青瓷紧密,胎色早期呈红或米黄色,晚期为灰白色。

釉色:釉色以青绿色居多,也有青黄色,釉面有不规则细小冰裂纹,釉面与胎骨结合牢固,易剥落。

装饰艺术:注重装饰艺术,纹饰以印花为主,常配以划花,如团花和卷叶纹组成的带状纹饰。

湘阴窑也是在今湖南湘阴,共发现三处,其中最早的遗址在县城内,主要烧制于隋代,以高足盘心纹饰丰富著称。

湘阴窑是中国古代重要的瓷器生产地之一,被誉为“万窑窝”,在岳阳市流传着“未有湘阴先有窑”的谚语,湘阴窑的烧造历史可以追溯到汉代,尤其在唐代至五代时期达到了鼎盛。

产品种类:湘阴窑的产品丰富多样,包括碗、盘、瓶、高足盘、四系罐、八棱短流壶等。其中,隋代制品还包括碗、盘、钵、高足盘、四系罐、盘口壶、瓶等。

青瓷为主:湘阴窑以烧制青瓷为主,釉色以青绿色居多,也有青黄色和其他颜色。

釉质与装饰:釉质薄而质细,釉泡较小,玻璃质感强。器物上常装饰有团花和卷叶纹组成的带状纹饰,以及浮雕莲瓣纹等。

独特风格:湘阴窑的瓷器造型古朴大方,晶莹润泽,清淡雅致,具有独特的风格。

技术领先:湘阴窑在唐代被认为是最早使用匣钵腹烧的窑口之一,这是一项重要的技术创新。

釉下彩绘:湘阴窑在汉代就开始尝试给青瓷加上褐彩,这在中国陶瓷史上是一个重要的创新,为后来的釉下彩绘奠定了基础。

醴陵窑是中国古代瓷器的重要产地之一,其起源可以追溯到隋唐五代时期,是在长沙窑的基础上发展起来的,以首创釉下五彩瓷而闻名世界。

醴陵窑起源于隋唐五代时期的长沙窑,随着时间的推移,它在继承和发展中形成了自己的特色。

1905年,湖南凤凰人熊希龄与文俊铎在醴陵创办了湖南官立瓷业学堂和湖南瓷业制造总公司,引入日本的先进技术和设备,开启了醴陵由粗瓷生产向细瓷开发的新纪元,釉下五彩瓷就是在这一背景下研制成功的。

釉下五彩瓷:醴陵窑最著名的瓷器品种是釉下五彩瓷,它采用了国画双勾分水填色和三烧制法,使用草青、海碧、艳黑、赭色和玛瑙红等多种釉下颜料,使得瓷器图案画工精美,五彩缤纷,具有极高的艺术价值和使用价值。

瓷质与装饰:醴陵釉下五彩瓷器的瓷质细腻,釉色晶莹淡雅,装饰上不仅有花卉,还有花鸟、山水、虫鱼、人物、走兽等丰富题材,展现了高度的美学价值和文化意义。

工艺创新:从烧造工艺到制作规模,醴陵釉下彩瓷都经历了革新,如柴窑改煤窑,三烧制改为两烧制等,提高了产品质量和生产效率。

1915年,醴陵釉下五彩瓷在旧金山举行的巴拿马太平洋万国博览会上获得金奖,被誉为东方陶瓷艺术的高峰,这标志着醴陵陶瓷在国际上的显著地位。

地点:建窑位于今福建建阳县,以宋代生产的黑釉瓷器闻名,尤其是供饮茶用的兔毫盏。

特点:建窑的黑釉瓷器胎体厚重坚致,釉色黑而润泽,器内外施釉,底部露胎,产品多为碗盏类,造型独特,底部有“进琖”、“供御”等字,表明是朝廷贡品。

地点:德化窑在今福建德化县,以生产白瓷著称,尤其是白瓷观音、达摩等塑像,胎釉浑然一体,工艺精细。

特点:德化白瓷在明代以生产供器和瓷塑为主,清代则以日用器物为主,且有独特的“猪油白”、“象牙白”色泽。

德化瓷是中国三大近代瓷都之一,以白瓷雕塑技艺见长。德化窑的技艺独特,产品包括白瓷、釉下彩瓷等,尤其是德化白瓷,洁白如玉,富有艺术美感,所以一白瓷著名。

地点:同安窑位于今福建同安县,创烧于唐代,宋元时期鼎盛,以烧青瓷为主,兼烧青白瓷,日本称之为“珠光青瓷”。

特点:同安青瓷胎体较厚重,釉色青黄或灰黄,产品包括盘、碗、瓶、罐等,装饰有刻花、蓖划纹饰。

地点:南安窑在福建南安县,是宋代窑场,主要生产盘、碗等日用器皿,青白瓷碗常有刻花或蓖划纹饰。

地点:漳州窑分布在平和、漳浦、南靖等地,明清时期是重要的外销瓷产地,产品有独特的文化韵味和艺术魅力。

地点:永春窑位于福建省永春境内,主要烧制碗、杯、瓶、盘等,受德化窑影响较大。

地点:浦城窑在今福建浦城,烧瓷约在南宋到元代前期,主要烧制青瓷和青白瓷,部分器物受龙泉窑影响。

地点:泉州窑有碗窑乡和磁灶两处窑址,以青白瓷为主,产品在日本和东南亚国家有发现。

地点:邵武窑位于福建省邵武四都青云山,以烧青白瓷、白瓷为主,兼烧黑瓷和青花瓷。

老虎洞窑口是中国古代著名的瓷窑之一,位于今天的浙江省杭州市凤凰山西北万松岭附近,具体来说,有两个相关的窑址:郊坛下窑和老虎洞窑。这两个窑址在南宋时期都属于官窑系统,特别是老虎洞窑址,被认为是南宋修内司官窑的所在地。

位置:哥窑的窑址在今浙江省一带,但其窑址一直没有明确的考古发现,至今也尚未被考古学家确定,所以,宋代官哥窑的确切位置,学术界尚无共识。

宋代哥窑的胎体颜色多样,可能为黑褐色、黄色或红色,釉色偏青,有紫口铁足的特点。

釉质温润,有“酥油”般的质感,裂纹呈现出“金丝铁线”的效果,这是哥窑瓷器的标志性特征。

哥窑的开片是其独特之处,裂纹纵横密布,经过人工染制的墨渍黑色与棕黄染剂形成金铁交错的效果。

“百圾碎”的名号来源于其独特的断裂纹,釉色整体以灰青为主,有时会发生窑变。

从元代末年至明清,甚至现代都有仿制哥窑的现象,每朝代的仿品都有其特定的特征,如元代哥窑器型较粗厚,明代仿品可能有年款,清代仿品则注重体现宋代釉饰的神韵。

老虎洞窑址同样位于杭州市凤凰山麓,于1996年被发现,是南宋修内司官窑的候选地点之一。经过考古发掘,确认了这里是修内司官窑的所在地。老虎洞窑的特点如下:

类型特点:老虎洞窑以生产高质量的瓷器而闻名,包括日常生活用具和仿青铜礼器,胎体有厚胎薄釉和厚胎厚釉两种,釉色以粉青为主。

烧造技术:前期以圆器类裹足支烧为主,后期则转变为刮底垫烧,釉层采用多次施釉多次釉烧的方法,以确保瓷器的精细和质量。

产品特征:修内司官窑瓷器的器型设计端庄大气,釉面有自然开片,称为冰裂纹,尺寸普遍较大,最大超过40厘米。胎体以灰白或浅褐色致密型瓷质为主,釉色有冰裂纹,隐纹如鹰爪。

老虎洞窑口的古代窑口以其独特的烧造技术和精致的产品,尤其是在修内司官窑阶段,展现了宋代瓷器制作的高超技艺和艺术性。这些窑址的发现对于研究中国古代官窑制度和制瓷技术具有重要价值。

北宋时施石灰釉,釉层薄而透明;南宋后施石灰碱釉,釉层厚,柔和淡雅,产品丰富多样,包括盘、碗、壶等。

郊坛下窑址发现于20世纪20年代,位于杭州市玉皇山南的乌龟山西麓。这个窑址在南宋时期是官窑之一,主要生产官用瓷器。1988年冬,为了建设南宋官窑博物馆,进行了大规模的考古发掘,揭示了丰富的窑炉、作坊遗址和各类瓷器遗物。郊坛下窑的特点包括:

类型特点:主要以官窑瓷器为主,模仿青铜器和玉器的造型,釉色以素淡的天青色为特色。

烧造技术:包括支烧和垫烧技术,烧造出的瓷器质量上乘,釉面莹澈,色青似翠。

位于今浙江温州一带,汉代已开始烧造原始瓷器,唐宋时期成为浙江境内重要的青瓷瓷窑。

特征包括:瓷胎色白中略带灰白,胎质从粗到细有明显提升;釉色从淡青到青黄色,唐代晚期出现纯粹青色;产品多样,有特色产品如东晋牛形灯、褐彩盖罐等。

胎色从浅灰到深灰或紫色,釉色从淡青到青黄色,有独特现象如釉面开裂和晶体析出。

黑瓷胎色多为砖红、紫色或浅褐色,釉色黑褐色或黄褐色,产品包括碗、碟、壶等。

如练泥碓、枫塘、竹口、桥头山、新窑等,元代开始兴盛,尤其以练泥碓和枫塘窑址较早,所出青瓷具有元代风格。

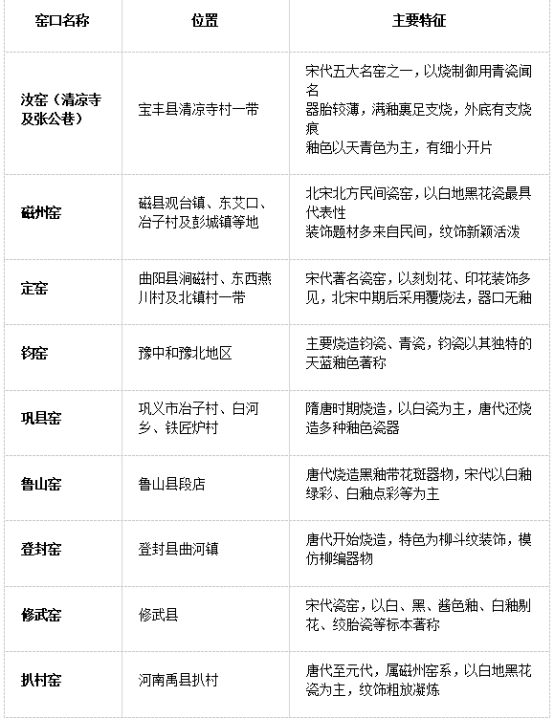

河北省在中国古代陶瓷史上占有重要地位,拥有众多著名的瓷器窑口,这些窑口各具特色,反映了中国古代陶瓷艺术的多样性和精湛技艺。

邢窑位于今天的河北省邢台市临城,是中国古代著名的白瓷产地,尤其以白如玉,薄如纸,声如磬,明如镜的品质著称。邢窑的瓷器以白釉为主,器型多样,装饰简洁,体现了唐代至宋代的审美倾向。邢窑的白瓷在当时享有“天下大白”之誉,其产品在釉色上与定窑相似,早期两者在造型和装饰上也有共同之处。

定窑位于河北省曲阳县,以生产白瓷闻名,尤其是宋代的刻划花装饰和用模具将纹饰翻印到坯体上的技术,使其在装饰艺术上独树一帜。定窑的象牙白釉色和独特的装饰风格,使其在众多窑口中脱颖而出,是宋代五大名窑之一。

井陉窑位于太行山前的井陉县,其产品在唐代与印度尼西亚海域的沉船“黑石号”上发现的邢窑双鱼瓶有异曲同工之妙,显示了其与邢窑的紧密联系。井陉窑在装饰上采用了戳印填彩技法,创造出独特的平面图案,尤其是在金代时期,其产品精美程度不逊于定窑。

磁州窑起源于河北磁县,它在发展过程中吸收了邢窑和定窑的技术,开创了中国瓷器“彩装饰”的先河。磁州窑的瓷器以其独特的剔花装饰和彩绘技术而著名。

邺城窑包括贾壁窑和临水窑,它们在技术上师从邺城窑的青瓷,并学习邢窑、定窑的白瓷技术,从而形成了自己独特的风格。

陕西作为中国陶瓷史上的重要产区,拥有丰富的古代瓷器窑口,这些窑口不仅在历史上占据重要地位,而且各具特色。

耀州窑,位于陕西铜川,创烧于唐代,历经唐宋元明清长达1400多年,被誉为“北方青瓷刻花之冠”。耀瓷以其精湛的工艺和艺术特征著称,尤其是北宋时期的青釉刻花瓷,被誉为“巧如范金、精比琢玉”,在当时达到了极高的艺术水平。耀州窑的瓷器种类丰富,包括青瓷、黑瓷、白瓷以及多彩的唐三彩等。

虽然浑源窑不在陕西,但它作为山西的重点古代瓷窑之一,与陕西瓷器有着密切的关系。浑源窑创烧于唐代,位于山西省北部的浑源县,其镶嵌青瓷与高丽象嵌青瓷、朝鲜“粉青沙器”在外观上有相似之处,这表明其对周边地区瓷器技术有一定的影响。

天镇窑是雁北地区(雁门关以北)的古代瓷窑之一,虽然具置未明确在陕西境内,但作为北方窑口的代表,它的技术和风格可能对陕西窑口有所影响。天镇窑的瓷器以青瓷为主,具有北方窑口的典型特征。

乐平窑位于今天的江西省乐平县,但考虑到其与景德镇的紧密联系,其产品如青花瓷器与景德镇风格相似,可能在陕西地区也有一定的流传或影响。

石虎湾窑是五代景德镇瓷窑之一,主要烧制青瓷和白瓷,其青瓷釉色青中带黄,白瓷则色泽纯正,这些特点可能在陕西的某些窑口中有所体现。

柳家湾窑位于江西景德镇附近,其瓷器以碗、杯、盏等日用品为主,装饰以刻花为主,纹饰精美,这些工艺技术也可能间接影响了陕西的窑口。

特点:浑源窑创烧于唐代,历经宋、辽、金、元、明、清各代,以生产白釉、黑褐釉、茶叶末釉等品种而知名1。特别是其“镶嵌瓷”,在外观上与高丽象嵌青瓷、朝鲜“粉青沙器”相似,反映了与朝鲜半岛文化交流的历史痕迹。

特点:怀仁窑位于今山西怀仁县,始烧于金代,以烧制黑釉瓷器为主,尤其是弦纹瓶及罐等器物,胎体厚重,装饰有粗线条划花及剔花,具有雁北地区特色。半岛体育

特点:平定窑位于今山西平定县,始烧于唐代,以烧白瓷为主,兼烧黑瓷。白瓷产品受邢窑和定窑影响,造型装饰与两者有共同之处,黑瓷器物则有印花碗、剔划花盘等。

特点:介休窑位于今山西介休市,创烧于宋初,历金、元、明、清数代,以白瓷为主,尤其是独特的支烧方法烧制的白瓷盘碗,具有很高的艺术价值。

特点:霍州窑位于山西省霍县西南,创烧于金,盛于元,主要生产仿定窑类型的白瓷,元代还烧造少量白地黑花瓷,其白瓷产品分为粗细两类。

特点:榆次窑位于今山西榆次区,始烧于金代晚期,元、明时期达到鼎盛,生产包括白釉、黑釉、青釉等多种颜色的瓷器,胎体坚硬,花纹多样。

汝窑,作为宋代五大名窑之一,因其窑址位于宋时河南汝州境内而得名。根据考古发现和历史文献记录,汝窑的窑口主要分布在现今的河南省。以下是汝窑窑口的一些重要地点:

汝窑的主窑址位于河南省宝丰县大营镇清凉寺村。这个窑址在宋代属于汝州,因此被称为汝窑。清凉寺汝官窑遗址的考古发掘揭示了大量御用汝瓷的窑炉及作坊遗迹,对于了解汝窑的历史和制作工艺具有重要意义。

除了宝丰清凉寺,汝州市张公巷也发现了汝窑烧造的痕迹。这表明汝窑的生产范围可能不仅限于一处,而是分布于汝州的不同地区。

虽然上述两个地点是最为知名的汝窑窑口,但根据历史记载,汝窑可能还有其他未被完全确认的窑口。例如,搜索结果中提到的汝窑位居宋代汝、官、哥、钧、定五大名窑之首,暗示了汝窑可能在当时的多个地方有生产。

胎色:清凉寺汝窑的胎质细腻,胎土中含有微量铜,呈现出浅灰白色,俗称“香灰胎”。

釉色:以天青、粉青、天蓝色为主,釉面滋润柔和,有酥油感,常带有红晕,被誉为“天青为贵,粉青为尚,天蓝弥足珍贵”。

器形:张公巷窑的器形多样,包括深腹碗、弧腹碗等,且器底有支钉痕,支烧工艺独特。

釉色与胎质:张公巷窑的釉色包括青绿、淡青等,胎骨变化复杂,有粉白、灰白等多种颜色,胎质细腻坚实。

烧造年代:关于张公巷窑的烧造年代,有北宋、金代和元代三种说法,但一般认为不早于北宋末年。

差异:虽然清凉寺窑和张公巷窑都属于汝窑系统,但它们之间存在差异。例如,张公巷窑的开片纹路通常比清凉寺窑的更长,胎体厚度也有所不同。

相似性:两者在烧造工艺和窑具上相似,但器物的造型、胎质、釉色有较大差异。

宋代官窑,作为中国陶瓷史上的重要组成部分,是由朝廷直接控制并专为皇室烧制瓷器的窑口。

汴京官窑:位于北宋的都城汴京(今河南开封市),但由于历史变迁和自然灾害,北宋汴京官窑的具体遗址尚未被发掘出来。

郊坛下官窑:也是南宋时期的官窑,具置与修内司官窑相近,但规模可能更大。

宋代官窑的器型多样,包括瓶、尊、洗、盘、碗等,有的还模仿周、汉时期的青铜器样式,如鼎、炉、觚、彝等。

胎骨颜色因含铁量高而泛黑紫,口沿处釉层垂流露出紫黑色,底足露胎,称为“紫口铁足”。

釉层普遍肥厚,釉面常有开片,官窑釉厚者开大块冰裂纹,釉薄者开小片,与哥窑有所区别。

淄博的制瓷历史可以追溯到新石器时代晚期,据《管子·轻重甲》记载,齐国依托制盐业的发展,成为早期陶瓷生产基地。在8000多年前的扁扁洞遗址中,发现了淄博地区使用陶器的痕迹。

“淄博窑”的兴起:历史进入魏晋南北朝时期,淄博成为长江以北最早的青瓷烧造中心之一,寨里窑是淄博地区最早的烧瓷窑业,从北朝晚期到唐代中晚期延续了三四百年2。磁村窑在唐代中晚期异军突起,成为重要的窑口之一。

北宋时期的繁荣:北宋时期,淄博窑由青瓷转变为白瓷,并在北宋时期成功烧制白瓷,如北窑洼窑址,以白釉为主,白度较高。

金代的高峰:金代是淄博窑制瓷历史的顶峰时期,窑口包括磁村窑、坡地窑、博山大街窑、八陡窑等,产品种类丰富。

主要窑口:淄博地区的窑口分布广泛,如寨里窑、磁村窑、巩家坞窑等。寨里窑位于淄川区,磁村窑位于磁村,而巩家坞窑则位于岭子镇。

区域中心转移:元末明初,烧造中心转移到博山一带,如博山的福山、八陡、窑广、北岭等处窑业兴隆。

产品多样性:淄博窑的产品种类丰富,从青瓷到白瓷,再到黑釉器等多种釉色和装饰手法,如油滴釉、仿兔毫黑釉等。

艺术价值:淄博瓷器以其独特的艺术价值著称,如北宋时期的白瓷、金代的黑釉器等,具有高度的艺术审美

莒县黑陶,其起源可以追溯到新石器时代,特别是在陵阳河遗址中,有出土的陶制品,如大口尊,这表明莒地制陶技术历史悠久。

位置:莒县位于中国山东省东南部,其黑陶制作的传统中心可能包括陵阳河遗址附近以及薛家窑村等地区。薛家窑村是莒南县大店镇的一个村落,被认为是龙山文化的重要遗址之一,以烧制黑陶闻名。

特征:莒县黑陶的制作工艺非常复杂,涉及选土、炼泥、拉坯、晾干、上釉、码窑、封窑、烧制等近10道工序,其中拉坯是最关键的环节,要求极高技巧。黑陶以其独特的外观特征著称,如“黑如漆、明如镜、薄如纸、硬如瓷、敲如磬”,这些特性体现了其制作技艺的精细和美感。此外,莒县黑陶的代表作品如蛋壳杯、牛角号、烟斗、茶具等,展现了丰富的艺术性和实用性。

江窑屯的名称来源于其地理位置,位于今辽宁辽阳市东三十公里的太子河南岸的冮官屯。这个窑址初建于辽代,金代达到了全盛时期,后来逐渐衰落,直至废弃。因此,江窑屯的起源可以追溯到辽代,它是辽阳地区一个历史悠久的瓷器生产地点。

江窑屯窑址的主要特点是烧造以白釉粗瓷为主,同时也有少量的白地黑花和黑釉瓷器,以及少量的三彩器。这些瓷器的胎体较粗,釉色以白釉为主,有时带有黄调,黑花呈黄黑色。器物烧制相对粗糙,胎体较松,常见有化妆土的使用。此外,还烧制一些小玩具,如小俑、狗、骆驼等。

均山窑(江苏宜兴)、邛崃窑(四川邛崃)、彭县窑(四川彭县)、青羊宫窑(四川成都)、广元窑(四川广元)、大邑窑(四川大邑)等。返回搜狐,查看更多